メール創傷コンサルトシステム

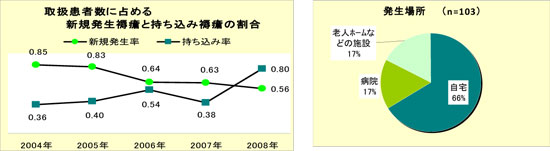

褥瘡予防センターとしての機能 -在宅褥瘡相談サービスの開始

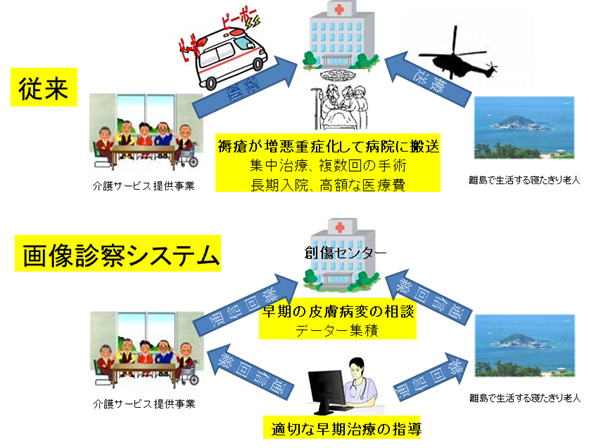

一般に寝たきり患者が医療機関を受診する場合、医療費、搬送手段、付添い者、待ち時間での患者の疲労など多くの具体的問題が存在して、簡単には受診しにくい現実があり、これが特に褥瘡の重症化を招いていると考えられました。

すなわち、医療機関と介護施設の垣根(しきい)を低くし、介護者が患者の皮膚障害に遭遇した場合、直ちに医療機関にコンサルトできるシステムがあれば患者も介護者も大いに助かります。

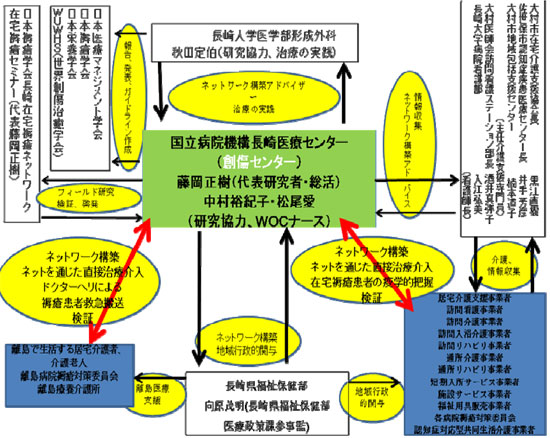

この在宅褥瘡相談センターを創傷センターが肩代わりいたします。各介護施設とインターネットを通じて写真を送信し、それに対して専門医や専門看護師がアドバイスできるシステムの構築を目指しています。

また特に長崎県が抱える問題として、離島での寝たきり老人に対するケア、特に褥瘡をはじめとする皮膚のケアは全く体系的にできていないのが現実です。褥瘡は予防できる疾病であり、早期に適切なケアをすれば重症化することなく治癒しうるものですのでこのシステムは離島の在宅褥瘡患者や家族にも大いに利用していただきたいと希望しています。

褥瘡に限らず自宅で治らない傷があって困っている方は、以下のメールアドレスに写真を添付して連絡ください。専門的なアドバイスを無料で返信します。

国立病院機構長崎医療センター 創傷センター

e-mail: 611-soushou@mail.hosp.go.jp

創傷画像送信診察システムTelemedicine

褥瘡を含めた慢性創傷に対して、直接病院を受診しなくても、形成外科専門医が無料でアドバイスを行うサービスを2010年4月から開始しました。対象は医療従事者に限らず、一般の患者や家族まで広く設定し、E-mailに画像を添付して創傷センターに送っていただければ、予防や治療についてアドバイスを返信するシステムです。

| 相談もと | 件数 |

| 長崎県内 | 58 |

| うち離島(再掲) | 10 |

| 県外 | 22 |

傷について相談のある方は下記へ写真を添付してください。無料です。

「創傷画像送信診察システム」 611-soushou@mail.hosp.go.jp

相談の例

E-mailで画像を送信することで形成外科医が治療についてアドバイスを提供するTelemedicine「創傷画像送信診察システム」

【相談】:

86歳 男性 虚血性脳血管障害 閉塞性動脈硬化症 寝たきり度 C-2 。

妻 85歳と二人暮らし。

主治医より下肢切断を3回ほど勧めるが、妻の思いとして本人が痛いといわないからと切断拒否している。湯たんぽ使用し、左下腿低温火傷にて発症。創部圧迫時間長く、現在褥瘡範囲拡大している。

本日、新たに左下腿上部に8cm×2cmの発赤、熱感、腫脹、浸出液少量認め、T=37.3℃と明らかな感染徴候あり

処置=1日1回、弱酸性ボディーソープにて泡洗浄後、湯洗浄し、イソジンシュガーパスタ塗布し、ガーゼ保護。不安です。よろしくご指導おねがいします。

【お返事】:

メールありがとうございました。傷自体はかなり長い経過のようですが、上手に管理できていると思います。少なくとも写真から見て強い感染はないようですね。うまくいけば植皮等の比較的簡単な手術で創の閉鎖が図れると思います。切断しなくてもすみそうですよ。当院に受診していただけるのなら直入院できるように手配します。

また佐世保総合病院でも加療できると思いますが、その際には形成外科Z先生に相談するとよいと思います。佐世保総合を受診するのならこちらから中野先生に経緯を連絡しておきます。急ぐ創ではないので家族・主治医と相談の上どうするか決めてください。

それまでは現在の創処置方法でいいと思います。ご紹介ありがとうございました。

国立長崎医療センター 創傷センター藤岡正樹

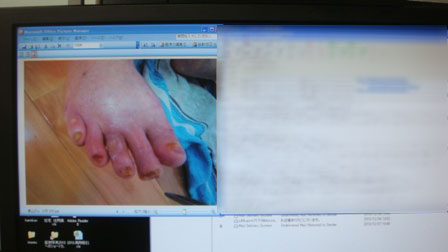

【相談】:

在宅療養中の利用者さんです。

83歳 女性 1本杖歩行 (病名) 不安定狭心症 糖尿病 高血圧 関節リウマチ

両足趾に創があり、1年以上経過していますが増悪傾向です。現在、創処置はプロスタンディン軟膏とアクロマイシン軟膏を使用しています。本人は入院を希望されず、通院と訪問看護、デイサービスを受けながらの在宅療養を希望されています。

本人の希望に沿って、訪問看護を継続していくうえで注意点や、アドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。

【お返事】:

写真を拝見いたしました。清潔に管理されているように見受けられます。

全身の動脈硬化が進行しており末梢循環不全が存在する下肢と推測されます。血行障害を認める場合の傷の治り方は非常に難治性です。治療方法といたしましては、現行のプロタンディン軟膏やアクロマイシン軟膏などの抗生剤含有軟膏となると思います。潰瘍進行をなるべく遅らせるために、できる限り足を清潔に保っていただくことに努めることが大切です。

具体的には毎日(もしくは隔日での)足浴後のつけかえが必要でしょう。 (足浴・保温を患者本人に完全にまかせてしまうと時々低温熱傷を起こしてしまいますのでご注意ください。)

それでも進行する場合の関節露出時・感染を起こした際などは足指切断・下腿切断などの手術療法が選択肢にあがります。

いくつかこちらからの質問があります。

(1)足のあたたかさはありますでしょうか?

(2)足背動脈は触れますか?

(3)ご家族構成と訪問看護他介護サービスの介入状況はいかがでしょうか?

(4)患者様は現在疼痛でお困りでしょうか?何か症状はありますか?

(5)潰瘍に対しての医療機関の受診状況はいかがでしょうか?

(6)疼痛はいかがでしょうか?

記載にありますとおり、患者様ライフスタイルの希望を考慮すべきと思います。必ずしも治癒せずとも感染コントロールに努めておけば、現状の生活を継続可能です。しかし疼痛などで生活を制限することがあれば外科的処置を検討されるのもいいと思います。再度患者さんとご相談ください。

あまり遠方在住でなければ、当科外来受診希望される際は予約をとりますのでご連絡ください。

また諫早で開業している形成外科の先生をご紹介することも可能です。

藤岡が学会から戻りましたら、今回のご相談を報告いたします。

また患者さまの意見や追加の内容がありましたらメールをお待ちしております。

国立長崎医療センター 形成外科 増田 佳奈

【相談】:

初めまして北海道に住んでいる脊損者のです。床ずれになってから1年になり湿潤療法を始めてから1ケ月になりますが、なかなか治りません。

写真を見ていただいて、よろしければ良い治療法を教えてもらえませんか、よろしくお願いします。

【お返事】:

車椅子での生活で坐骨部にとこずれができたものと思われますが、もう少し詳しく生活の様式をお教えいただけませんでしょうか。1.お仕事、2.車椅子の乗車時間、3.腹筋が効いているかどうか、4.年齢、5.発熱があるか、6.浸出液の量、7.どういう湿潤療法なのか、8.主治医の専門家、9.できれば住所(いい病院を紹介できるかもしれませんので)、10.皮下のう胞の有無等です。

写真を見る限り、壊死組織があるもののこれを切除してきちんと治療すれば保存的に治癒にいたりそうな印象ですが、車椅子に長時間乗っていると常に増悪要因がかかるので解放に向かいません。

国立長崎医療センター 創傷センター藤岡正樹

【相談】:

詳細については、私が経過について書いているもの(ワード文書)長文ですが添付します。

写真は気管カニューレをはずしたものがないので参考にあまりならないかもしれませんが添付します。また、聖路加病院での血液検査結果も添付します。

お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。

【お返事】:

気管孔周囲の状態は糜爛などが見られているものの手術を急いで必要とするほど悪い状態ではないと思います。このまま保存的に経過を見たのではいかがでしょうか。

私の考えでは気管孔の創の場合基本的に湿潤環境にあるため特に軟膏処置は必要とせず、痰などで汚れたらきれいにぬぐってあげるだけで十分だと思います。将来的に気管孔閉鎖を望むならば保存的に閉鎖することは難しいでしょうから皮弁を作成する必要があると思われます。

今後放射線瘢痕や、血行障害のため感染や気道狭窄の合併症が起きる可能性があります。

その際は早めに対処することをお勧めします。

国立長崎医療センター 形成外科 藤岡正樹

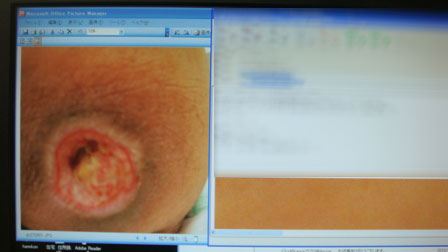

【相談】:

今回8月9日発見した、創についてのご相談です。創周囲の発赤が日々強くなっているのが気になります。褥創として取扱、評価してよろしいでしょうか?糖尿病があり、創が治癒しにくく、アンプタを繰りかえされているかたですので、処置の御指示よろしくおねがいいたします。

【お返事】:

創の様子からすると感染はさほど強くない様子ですが、中央に壊死組織があり、これをデブリする必要がありますね。痛くなければ鋭匙などで擦り取れますが、難しければリフラップ軟膏やブロメライン軟膏で化学的にじんわり除去しましょう。下に腱やコツが露出する可能性もありますがそのときまた考えます。壊死組織をとることがまず大切と考えます。

ただし既往歴や、第4指の背部をみると、かなり虚血足のようですね。

創は褥創と判断していいと思いますが、バックにASOがあると思われます。虚血が強い場合は創は絶対に治らず、切断を余儀なくされます。しかしながら創は治らなくても感染と、疼痛さえ管理できれば急ぐ必要はないと思います。

まずはデブリ、軟膏は溶かすのなら先ほどいったリフラップ軟膏やブロメライン軟膏、壊死組織がなくなったら湿潤療法またはプロペト軟膏で経過を見てください。感染など急変するようならばいつでも紹介ください。また経過の写真をいただければ幸甚に存じます。

前回プロスタンディン軟膏の塗布とカット判への処置の変更のアドバイスいただきました。

9月28日より上記の処置へ変更しましたところ、肉芽の形成も良好で10月8日処置オープンといたしました。お忙しい中、毎回御指導頂きありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。